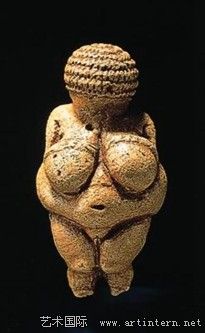

维纳斯

摘要: 艺术 史与人类学出于不同的方法论需要走在了一起。艺术史的人类学转向,似乎具有一种暂时性,人类学却长期研究并争论艺术及其在文化中的地位。艺术史与人类学的 研究对象非常复杂,作者对此进行了重点探讨,并提出审美反应是一件艺术品最具决定性的性质。作者认为,艺术史与人类学之间的学科界限与这两门学科研究者怎 样使艺术品为其所用有关。就学科史而言,这两门学科在初期都非常关注艺术品,二十世纪早期,目的论的进化论遭到艺术史和人类学界的攻诘。这引起了艺术人类 学的民族志转向。在二十世纪的大多数时间里,艺术研究处于人类学的边缘,基本上被限定于博厄斯传统的民族志图谱之内。作者还以简 • 斯蒂恩的一幅庆祝生日的 大幅油画为例,通过人类学的解读,分析了艺术史和人类学的差异与融合。

2003 年 4 月,我们召开了以“艺术人类 学”为主题的克拉克研讨会,艺术史家与人类学家在此共聚一堂,他们或以独特的历史研究或文化研究,或通过对方法的考查,探究艺术史与人类学这两门学科的互 通与差异。无论对于会场内外,此次集会都是机会难得,这成为该会议的一大亮点。纵观其学科史,尽管艺术史与人类学总是时有关联,但是它们却绝少像此次会议 这样,在学科内部与跨学科之间,就它们的学科依据、学科规约与学科边界展开持续的交流。 [2] 而今,每个学科都在翘首环顾,寻求言说艺术的独特的文化路 径,寻求将艺术理解为跨文化与超历史的人类活动的可能性,在此历史时机下,这本经过编辑的会议论文集,希望能够开辟新的交流渠道。

参会的人类学家和艺术史家分属相当不同的流派,本文对研讨会共同关心的问题进行了介绍,概述了艺术史与人类学的些许交融、差异与互补。本书所收论文以更为明确 的话语对上述问题进行了或详或略的研究。他们各自独立而又相互结合,表明了人类学家与艺术史家是如何互通有无,寻求共同的关注点并增强交流的。

一、艺术史——人类学——视觉人类学

首先需要指出,艺术史与人类学的互相关注,是出于相当不同的方法论需要。在过去的二十年里,艺术史对自身有着明确的认知,它不仅放眼过去,还将目光投向 外围,以看清它的学科目的。它关注过许多领域,包括:十九世纪艺术史的起源;文化史与新历史主义建构的社会艺术史;采用现象学以免陷入乏味的形式主义以及 文本决定论的漩涡;后殖民主义所揭露的人文学科在结构上的欧洲中心主义。最终它找到了人类学与民族志学。 [3] 艺术史走向人类学,是当代艺术与艺术批评的 一个反映。 [4] 艺术史的人类学转向,似乎具有一种临时性和直觉性,尤其是对于西方、伊斯兰与亚洲的艺术史家而言。

在对非洲、前哥伦比 亚地区、早期美洲以及大洋洲艺术的研究中,田野调查与理论框架通常与人类学的民族志实践一并使用。那些领域的许多艺术史家和人类学家曾对他们的学科地位冥 思苦想,这很好地体现在了此次会议上。霍华德•墨菲 (Howard Morphy) 以现象学的方法研究雍古 ( Yolngu) 艺术;萨拉•布雷特 - 史密斯 (Sarah Brett-Smith) 将巴马纳“泥浆衣” (mudcloth) 上的图案作为女性知识模型的载体;史蒂夫•博格特 ( Steve Bourget) 以考古学的方法重构了图像在古代莫奇文化中的作用。根据各人的学科定位,这些研究皆可归为艺术史的或人类学的。如果问问他们,墨菲可能会 将自己视为人类学家,布雷特 - 史密斯会认为自己是个艺术史家,而博格特则集人类学家、考古学家与艺术史家于一身。艺术史家珍妮特•贝罗 (Janet Berlo) 发现,无论是就学术训练还是学术兴趣而言,包括从玛雅象形文字、印第安绘画到纺织物上的性别史,以及作为子学科的非西方史学,她不可避免地要 参与艺术史与人类学的实践,认识到了它们的“创造性、实验性以及跨学科性”。乔纳森•海 (Jonathan Hay) 依赖应用于后现代艺术史的严谨的结构人类学以及社会交往理论,从文化产品的相似形式出发,以绘画的功能为基础,雄心勃勃地试图架构一千五百年的中 国古典绘画。 [5]

所有应用到人类学的艺术史家,在对社会进程、祭祀仪式、交换机制与神秘的自我叙述的深层理解上,坚持了一种约定,即 对图像 ( 不一定非是艺术品 ) 如何被编码以及如何对其制造者和消费者产生意义的问题上,持有一种结构性的理解。文化人类学将艺术视为象征系统,这点尤能吸引 需要处理复杂的象形文字和图像叙事的艺术史家们。 [6]

如果说艺术史对人类学的关注是暂时的,人类学却长期研究并争论艺术及其在文化中 的地位,它几乎总是将艺术理解为非西方、前工业化、前官僚政府的文化。 [7] 伊凯姆•斯坦利•奥柯耶 (Ikem Stanley Okoye) 在本书中恳求艺术史家和人类学家在我们学科房屋中“奇妙的走廊里止步逗留”,他发现“只有少数文化人类学家对艺术或图像感兴趣,他们甚至将研 究对象锁定在西欧与北美艺术。”人类学家 ( 间或包括一些艺术史家 ) 确实拓宽了他们的视野,他们超越了对“真实的原始艺术”的假定,在形式和功能上都对传统 的非西方艺术进行了转化,提升了本地在艺术与观光纪念品的国际市场中的参与能力。 [8] 莎莉•艾林顿 (Shelly Errington) 的研究成果概述了西方人从高度现代主义 (high modernism) 时期直到当代接触“原始艺术”的历史。她坚持认为区域差异会持续存在。她揭示了国际技术的改变,能够对第四世界的艺术家们造成威胁、 带来激励或者注入活力,就像对他们的西方同行一样。

尽管人类学对艺术的研究在后殖民时期已是蔚为大观,不过从理论意义上说,艺术却从未 成为人类学的中心。当人类学家关注由技巧娴熟的手工艺人制作的非功利或并不排除功利目的的东西时,他们倾向于研究它们在制造与支持一个社会的深层概念结构 时所起的社会功能与神秘作用。进而,他们的这种研究结果,在研究诸如亲属结构,交换机制或祭祀仪式等文化产品时同样可以得到确证。 [9] 即使是列维 - 斯特 劳斯,对西北太平洋沿海诸民族制造的面具的形式及图像特征进行了比较研究,以期辨明其社会条件与社会关系,他的这一令人瞩目的研究,也忽视了它们作为艺术 品的力量或效能。 [10]

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇