原标题:天工巧作 皇家气派——淮安市博物馆藏清官窑瓷

江苏淮安 刘振永 王伟

安市博物馆藏有十余件清代官窑瓷器,原收藏于北平文物陈列所,后来几经辗转,由南京博物院调拨给淮安市博物馆。这批官窑瓷主要为康熙、雍正、乾隆朝所生产,正值清朝官窑陶瓷生产的顶峰时期,也是被学术界誉为我国制瓷工艺新的历史高峰时期。

这一时期的官窑陶瓷器,无论是造型、釉色、彩绘还是制作工艺等,均达到了较高水准。

现将其中9件精品介绍给大家鉴赏。

1. 清康熙青花云鹤八卦瓷碗

口径1.6厘米,底径3.6厘米,高13.2厘米

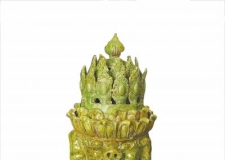

葫芦形敞口,圈足较高。白色胎骨。装饰手法以堆塑为主,辅以阴线刻划。以青绿色暗刻纹为背景,浅浮雕三条龙和云、水,分别施以黄、蓝、紫色,纹饰繁而不乱,主次分明。釉水较薄,胎体纹样隐约可见。玻璃质感强,如同美玉般清新淡雅,是乾隆朝不可多得的素三彩官窑器。

素三彩是瓷器釉上彩品种之一,是在未上釉的素胎上施以绿、黄、茄紫三色而烧成,始于明正德年间。素三彩瓷其实并不限于三色,但不用红色。其制作方法是在高温烧成的素瓷胎上用彩釉填在已刻划好的纹样内,再经低温烧成。“素三彩”一词首先出现在清末寂园叟《陶雅》中:“西人以康熙黄、茄、绿三色之瓷品为素三彩”,其中的“三”代表多数。之后,民国初年的许之衡在《饮流斋说瓷》中也提到:“茄、黄、绿三色绘成花纹者谓之素三彩”。“素三彩”中的“素”可以归结为两种含义:一种为该器使用“素胎”(又称“素烧胎”)烧制。“素胎”是陶瓷生坯没有上釉前预烧的胎,它既可增强坯体的机械强度,使其在搬运时不易损坏,又可在上彩釉时不会因浸湿坯体而导致坼裂。出于以上原因,该工艺在陶瓷制作中经常使用。另一种含义是古代有“红为荤色,非红为素色”之说,该器所用色釉以“素色”为主,故名。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇