属于框架结构的则有贵州遵义永安乡南宋杨粲墓出土石雕榻,而宋佚名《高僧观棋图》、宋佚名《薇亭小憩图》、宋佚名三彩陶枕画《柳阴读书》、宋佚名《东山丝竹图》、南宋赵伯骕《风檐展卷》、南宋马和之《荷亭纳爽图》、南宋佚名《韩熙载夜宴图》、南宋佚名《蚕织图》、南宋佚名《荷亭婴戏图》、山西平阳金墓砖雕《二十四孝·王武子妻割股奉亲》等中的榻也是如此,其典型结构形式为有四足,部分足间有横枨,与前述箱形结构榻相比,它们在形态上趋于简洁,在装饰上大为减少。

榻的造型和制作材料

宋代榻在造型上大多比较低矮,属于高榻的较少,北宋《妙法莲花经》插图、宋佚名《维摩诘像》中绘有高榻形象。

另外,多数的榻属于板榻,即有一块平板的榻面供人坐卧休息。板榻又被称为“四面床”,使用这种无围子的榻,一般需要使用凭几或直几作为辅助家具,如宋佚名《梧阴清暇图》中使用直形腋下几,而宋佚名《白描大士图》中使用天然树根三足曲几。

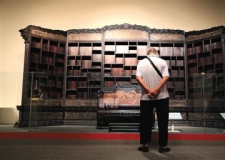

宋代也有围子榻,这种榻多设置三面围子,如宋佚名《维摩图》、南宋马和之《孝经图》、南宋苏汉臣《婴戏图》等画中均有这样的榻,贵州遵义永安乡南宋杨粲墓出土的石榻也是三围子榻。这种榻的结构更为科学,利于装饰,到了明代更为盛行,清人还将具有三面围子(高度较低)的榻称为罗汉床。如前所述,王世襄先生就将宋佚名《维摩图》中的三面围子榻叫做罗汉床。

南宋佚名《韩熙载夜宴图》中的两件榻通身髹黑漆,色调沉着。框架结构,四角立有角柱,角柱下部有牙头与牙条进行加固。榻的左、右、后三面设计了高度相同的高围子,围子上均饰以绘画。榻的坐面均呈“凹”形,其前部还在两边配置了两块高度约为围子一半的挡板,中间留出约有五分之二榻宽的空档供人上下。挡板兼具扶手功能,譬如韩熙载的手就扶于其上。这种颇具文人气息的榻造型别致,为后世罕见。

另有相当部分的宋榻背后设置屏风,这在贵族与士大夫家中颇为流行。这种榻屏一般为独屏,偶见多屏,如宋佚名《槐阴消夏图》中的木制凉榻后就立有一座山水画独屏,轻便适用,宋佚名《孝经图》中则绘有三屏榻屏形象。屏风上以山水画作为装饰的最多,例如宋佚名《白描大士图》、宋佚名《高僧观棋图》、宋佚名《乞巧图》、宋佚名《十八学士图》、宋佚名《羲之爱鹅图》、南宋刘松年《补衲图》、南宋牟益《捣衣图》(图4)、南宋佚名《荷亭对弈图》等画中的榻均是如此。

这一时期,山水画之所以能够如此盛行于榻屏有着深刻的文化背景,即山水观念在宋代文人审美思想中占据了重要位置,这种对自然物的观照可以使他们摆脱尘世的喧嚣,澄净自己的内心。

宋佚名《白描大士像》中的榻较为独特,底座不是常见的壸门造型,而是加以了简化,以方取胜,别有特色。榻后有屏风,为榻屏中罕见的二折型。榻屏中间的装饰极为复杂,为类于龟甲纹的四方连续图案,周边也为花边与多瓣花朵的组合。

在制作材料上,宋榻以木榻为主,另有竹榻、石榻等。竹榻主要用于夏天,如南宋洪迈《夷坚支志》癸卷五《白云寺行童》载:“淳熙三年夏,吴伯秦如安仁,未至三十里,投宿道上白云寺,泊一室中。喜竹榻凉洁,……不解衣曲肱而卧。”石榻较少见,《宋朝事实类苑》载:“王樵,字肩望,淄川人。性超逸,……预卜地为峁,名茧室,中置石榻……”

就整体而言,宋榻较为朴素,这和当时政府大力倡导节俭不无关系,如《宋朝事实类苑》卷四一《王樵》记载:“天圣七年,诏士庶、僧道不得以朱漆床榻。”但是仍然有些富贵人家贪图享受,我行我素,在榻上大肆装饰,例如,宋人周辉《清波杂志》卷七《卧榻缕金》载:“至宣和间,蔡行家虽卧榻亦用滴粉销金为饰,赵忠简公亲见之。其奢俭不同如此。”

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇