文人追求木材的 “本真之美”

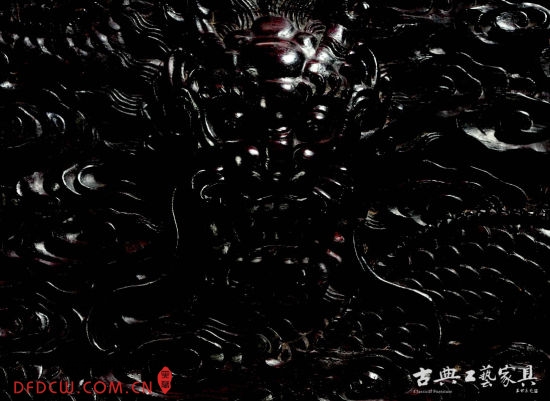

不管是紫檀、黄花梨、铁力木还是榉木,其木材质地之静穆、坚硬、古朴,其花纹之多姿、流畅、华丽,其色泽如阗玉般温润典雅。充分说明明式家具用材质地的讲究,是讲求自然去雕琢的杰作。

袁宏道所著《瓶史》之中,曾谈到家具:

“室中天然几一,藤床一。几宜阔厚,宜细滑。凡本地边栏漆桌,描金螺钿床,及彩花瓶架之类,皆置不用。”

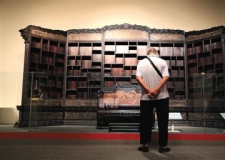

其中“几宜阔厚,宜细滑”正是要求家具充分展示木材本身那种细腻又浑朴的美感。这种追求材质阔厚的审美旨趣,在清代家具中仍有所体现。虽然清式家具的风格已经发生了很大变化,一改明式家具简约的风格,崇尚端庄凝重,特别是出现了各种材质的镶嵌和大面积的雕饰,显得繁缛复杂,但在用料上,以一木制成的仍为上佳,在细小的部件上,也是用料宽裕,这是明代家具材质观的遗风流韵。

李渔在游历广东的时候,发现广东的木器制作上往往附饰太多,不由发出感慨:

“予游东粤,见市廛所列之器,半属花梨、紫檀,制法之佳,可谓穷工极巧,止怪其镶铜裹锡,清浊不伦。”(《闲情偶寄·器玩部》)

这清浊之“清”,就是我们认为的本真的自然之美。文震亨在《长物志》中谈到书桌,指出“漆者尤俗”,认为不加髹漆,才更为清雅。当时的著名学者章学诚在其代表作《文史通义》中也论及:“与其文而失实,何如质以传真。”(《古文十弊》)这种对本真的追求,是当时极为普遍的审美理念。

“包浆”如文人气质儒雅

除了材质之美以外,就是明式家具的“包浆”之美了。对于明式家具皮壳所呈现的“包浆”,其成因还没有哪一本专著作专门的论述。“包浆”,其实就是光泽,但不是普通的光泽,而是器物表面一层特殊的光泽。

大凡器物经过人的反复触摸,沾染了人的气息,经年累月之后,会在表面上形成一层自然幽然的光泽,家具的“包浆”也可称“皮壳”。也可以这样说,包浆是在时间的磨石上,被岁月慢慢打磨出来的,那层微弱的光面异常含蓄,若不仔细观察还难以分辨。包浆含蓄温润,毫不张扬,予人一份淡淡的亲切,有如古之君子,谦谦和蔼,与其接触总能感觉到春风沐人,它符合一个儒者的学养。这种包浆,从美学的角度来仔细分析,它是明与昧、苍与媚的完整统一。说它明亮,包浆的光亮的确光华四射,夺人眼目,但仔细看,它又决非浮光掠影,而是暗藏不露,有着某种暗昧的色彩。这种光亮十分神奇,古人也称为“暗然之光”。说这种光亮苍老,的确是经过岁月的洗礼而毫无火躁之气,但它又极其清新妩媚,仿佛池塘春草、柳岸鸣禽。明与昧、苍与媚的和谐统一,极其符合中国艺术精神,也符合中国文人的人生原则。香港作家董桥在谈到包浆时,有一比喻:“恍似涟漪,胜似涟漪”,这个比喻是十分贴切的。即所谓“温润如君子,豪迈如丈夫,风流如词客,丽娴如佳人,葆光如隐士,潇洒如少年,短小如侏儒,朴讷如仁人,飘逸如仙子,廉洁如高士,脱俗如衲子”,个人觉得用来称赞包浆更为合适。

“包浆”色“紫”犹文人品性高贵

明式家具的美还来自于其紫黑的色调。明式家具用材,从色谱来看,基本是紫红渐至黝黑,即使是黄花梨,本色为棕黄色,但在空气中逐渐氧化后,也会呈现红褐色。这种色调充满了中国的气息,我们统称为紫色。

在古代,紫色是高贵典雅的象征:天宸的“紫微星”,天下的“紫禁城”,深宫称为“紫台”,祥瑞谓之“紫气”。古代以紫色为贵,古语中“纡青拖紫”、“芥拾青紫”、“朱紫尽公侯”、“满朝朱紫贵”,都对紫色充满了赞美。在典籍中查考紫色,我们发现,紫色的文化传统十分久远。《韩非子·外储说左上》:“齐桓公好服紫,一国尽服紫,当是时也,五素不得一紫。”在《汉书·百官公卿表上》中,紫色是“相国、丞相”的标志之一,所谓“金印紫绶”,成语中的“纡青拖紫”出自汉代扬雄的《解嘲》。李善注引《东观汉记》:“印绶,汉制公侯紫绶,九卿青绶。”我们常说的“紫气东来”,比喻吉祥祥瑞,出自汉代刘向的《列仙传》:“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也。”到了洪升的《长生殿》中,“紫气东来,瑶池西望,翩翩青鸟舞前降”,这“紫气东来”已成了俗语,妇孺皆懂了。明式家具既温暖又坚莹、既生动又典雅的色泽,被认为是不加粉饰、自然纯净的材质之美,也是与“人气”相接,与时光相融而呈现的人文之美。

这种文质彬彬的美,这种文质相协的和谐之美,极符合中国文人的审美理想,这就是所谓的“品”,但更主要的是,还须有这种璞玉浑金的“地”。明式家具之所以成为中国物质文化的杰出代表之一,正是文人的情怀和那无与伦比的材质共鸣的结晶,真可谓“君子如玉,文质彬彬”。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇