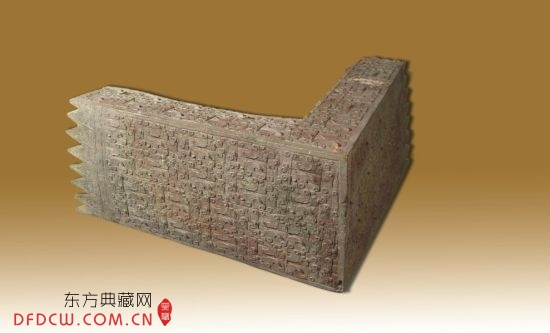

淮阴高庄墓的车舆铜饰,为迄今考古发掘所仅见,是研究古代青铜工艺史和车舆装饰史的重要实物。这批车舆铜饰都以气势恢弘和器形宏大而著称,如轼饰和前軨饰之长都和车舆等宽,都是长约170余厘米的大型铜器。特别是交龙形较饰,仅一侧的曲线长度就达205厘米;其它的轸饰和輢饰也是同类器物中最大的。据研究,这些器物都是浑铸法所铸造,由此说明当时的青铜铸造之规模,已达到相当的水准。同时,这些舆饰又以装饰精美而著称,其纹饰之繁褥已达到登峰造极的境地。据研究,这是由春秋中晚期才兴起的印模法所铸造,至战国早期方传入南方等地。其精美花纹的拼合衔接十分严谨,若不是经过认真细致地观察,很难发现其拼接痕迹。这说明当时的印模工艺,已相当成熟,已广泛流行于包括淮阴在内江淮等地。特别是其主题纹饰蟠螭纹,已不同于同期流行的平面蟠螭纹,其形状如羽翼翩翩,自由飞翔;又似碧海扬波,浪花飞溅,具有十分的韵律和动感,已完全进入浅浮雕的羽翅纹之形态。

该车车舆的主要部件皆有铜饰,有可能反映了该车为古代的金路。对此,我国已故科技史专家王振铎生前曾给予高度评价,认为是《周礼》“王之五路”中的金路。所谓金路,是天子和贵族所乘,是西周乘舆制度之一。《周礼•巾车》:“金路,钩,樊缨九就,建大旂以宾,同姓以封。”郑玄注:“金路,以金饰诸末。”《周礼•齐仆》:“掌驭金路以宾,朝觐宗遇飨食,皆乘金路。”金路也以赐同姓诸侯,如《左传•僖公二十八年》:“策命晋公为侯伯,赐之大辂之服。”《左传•定公四年》:“分鲁公以大路大旗。”杜预皆注为金路。金路也称金车,这在已知铜器铭文中有大量记述。如西周重器毛公鼎铭、小臣宅铭中皆有赐金车的记述。已故学者陈梦家认为:“金车,即铜制车件所作之车,并非全为铜制的。”现代学者杨晓能亦认为;“西周铭文中常提车名为金车,学者通常释为以美铜为车饰的车。”高庄墓一次出土轸、輢、軨、轼、较、鼓座铜饰等十八件,重约200公斤以上,且又能互相吻合,皆能和木质车舆构件结合,组装成车。因此,这样的车舆应属金车,也符合《周礼》郑注“以金饰诸末”的注疏。金车,也是金根车的雏形,秦汉时期的金根车亦可能因此而起,这在古籍中亦有记载。迄今为止,我国先秦考古出土的马车数不胜数,但就车舆装饰的豪华和繁褥相比,皆低于此车。因此,这批车舆铜饰的出土,不仅为先秦车制的研究提供实物例证,同时对于秦汉的帝王乘舆,亦能从中发现其渊源脉络。

高庄墓的交龙形较饰最具特色,其形制和古籍记载相符。《后汉书•舆服志》;“乘舆金薄缪龙为舆倚较。”虽说是东汉乘舆制度,但远在战国时期就有这种车舆。高庄墓的这套金较,为上述推论提供了实物例证,它以确凿无误的出土资料,证明这种车舆形制不是东汉时期才有,而是远在战国时期就有这种形制的车舆,由此把这种乘舆制度上溯到先秦。后来,这种乘舆制度一直延续到魏晋南北朝时期,如《晋书•舆服志》“乘舆金薄缪龙绕之为舆倚较”;《通典》“梁文帝天嘉初,曾造玉、金、象、革、木路,皆金薄交龙为舆倚较”的记载。此后,这种乘舆制度虽不见于典籍,但车舆上饰龙却代代相传经久不衰。因此,车舆上饰龙在我国有悠久历史,是中国传统文化的重要特色。概言之,这套车舆铜饰不仅是研究中国舆服史的重要资料,在礼仪制度史和青铜工艺史的研究亦具重要意义。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇