一

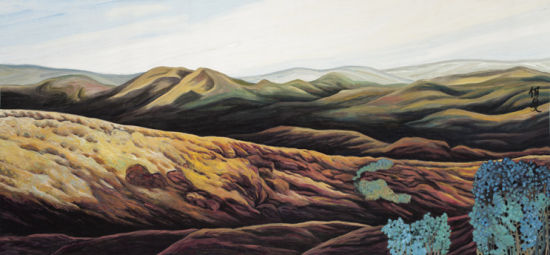

杨佴旻的艺术有一种博洽、共生的特征,在一个追求极端性、偏执性、片面性的艺术生态环境中,他的艺术显示出了兼容、冲淡、超谐的力量,这使我自然地想起歌德的关于艺术结构性的主张:

“应该像自然造物一样,内容丰富、成分复杂、形式多样、既重又轻、既坚又脆”。

所以我们可以在歌德的伟大成品中感受到:“灵魂成为自然,而自然也成为了灵魂”。

歌德是德意志民族在传统和现代历史转型中所诞生的划时代伟大作家,他既是德国古典文化的集大成者,又是德意志现代文化精神的开拓者。将近二百年之后德国历史主义的首席代言人梅尼克在其名著《德国的浩劫》中深情地将反思德国精神文化,治疗劫后创伤的希望寄托以歌德所体现的精神文化身上。

歌德的精神文化和梅尼克的思想对处于历史转型时期的中国精神是具有某种启示意义的,亦即都处于“浩劫”之后——德国的“法西斯”浩劫和中国“文革”浩劫。

如果将人的朦昧时称为“黑暗”,将人的启蒙称为“光明”,那么“黑暗”和“光明”对于人来说都是必不可少的自然状态,引申下来,人类的历史也可称其为“黑暗”时期,现代则可以称其为“光明”时期。那么人就同时既是“光明”之子又是“黑暗”之子,换言之“黑暗”和“光明”之于人是历史进程两个阶段。这就提出了一个问题,历史对现实是什么意义,历史的对于现实的又有什么价值?于是以此来观照我们的历史观、历史文化、历史精神,乃至现当代政治、现当代文化、现当代艺术是否存在重大的偏颇和误区?一百余年的中国历史是一个革命化压倒一切的历史、革命的理论,革命的话语压倒了一切,在革命的光环下,人们对历史、对传统、对旧世界进行了最彻底的批判和决裂,似乎只有如此才是革命者,才是新人,这样我们就成为了没有历史的人,没有黑暗体验而永远光明着的人。

它的后果是什么,很多“我们”似乎还不知道,还没有意识。

二

以上就是杨佴旻艺术的精神背景。

在上述历史背景之中,从艺术哲学的角度说,艺术的方向和方式主要有两类,一是广义的政治学;二是美学的人生态度。在欧洲的十七、十八世纪,在俄罗斯的十九世纪,艺术在这两个方面都得到很好的发育和展开。之所以如此,是社会和文化走到了启蒙的历史时期,人们的意识和知识走出了蒙昧,走到了“把人和人的关系还给人自己”的新时代。艺术在这个时空之中得到了尽情的展开,而艺术家的创造力则真正的实现了从“神学”到“人学”的转换。所以在法兰西既产生了米勒和柯罗,又产生了德罗克洛瓦和库尔贝。我们在米勒,柯罗的作品中感受到的是他们美学的人生态——深沉,含蕴、诗情、悲悯,这是人类善性和真实的常态;而德罗克洛瓦和库尔贝的作品中,人们感受到的是对正义光明的追求和对暴政强权的反抗,这是人类善恶对决激烈场景。

观照中国的现当代的艺术,从“五四”到当下,我们似乎在“美学的人生态度”和“广义的政治学”两个向度既没有产生能够和欧洲伟大作品和大师等量齐观的艺术,也没有产生能够和我们所处的时代对应的艺术。

这是我们历史的不幸,而它能提出的问题则是我们在这个历史时空中精神文化的不健全,不完整——亦即严重结构性撼缺。

杨佴旻的艺术努力,走的是“美学的人生态度”一路,他承接的是林风眠、刘海粟,吴冠中一脉,但他做得更“彻底”,所谓彻底,就是左右逢源,贯通历史。这其实是一种艺术创造的哲学(美学)境界,从这个意义上说他比先辈艺术家走得更远、更深。但是需要指出他的这个成果首先是得缘出前辈大师的开拓之功的。

艺术是在感性表现真理的。(费尔巴哈语),所以在欧洲的话语体系中将美学指谓为“感性学”,这个理论概念的归类道出了美学的真缔。笔者在解读杨佴旻的艺术时常感到需要以“感性学”的概念容易达到本质,而以传统中国画论则有“隔”的感觉,然而在他的作品中的东方精神是不言而喻的,只有深究下去就会发现他原来是由“西”而“东”的,这就与一般的中国艺术家不太一样。例如他作品中的“静穆”意味,静穆作为一个美学特征,其前提是“崇高”,而崇高则是西学的美学理论概念,崇高的指谓不是物理学的高大,它首先是一直纵向追问的概念,由此涉及天、上帝、生与死等终极问题,沿着这个运思方式走下去,直达本体澄明之境。

所以在解读杨佴旻的艺术时,我最后总是能感觉他和哲学的朦胧关系。在这个时候我会想到欧洲后现代的大师塞尚。

塞尚曾说过一句惊世骇俗的话:“我想用一个苹果震惊巴黎”。

塞尚的艺术引起一场绘画的革命,它蕴含了将艺术成为自身命题的深刻美学思想。康定斯基在《艺术的精神》中写到:“塞尚像画人一样地画静物,因为他具有揭示万物内在生命的天赋才能,他获得了富有表现的色彩和一个近乎数学抽象来协调安排颜色的形式”。

我们在杨佴旻的静物画作品也能感觉他和塞尚艺术在美学思想上的联系。而必须指出的这个联系是精神感应的性质,或者套用一句常用中国画论语——神似。

然而杨佴旻的表达材料是水墨,水墨赋与表达对象是东方精神的,但这并不妨碍他和塞尚在“揭示万物内在生命”上的沟通。

杨佴旻是像画人一样的画静物,他的静物是有灵魂的,有性格的,他消弥了人和静物的差别,赋与了静物是人一样的内在生命。同样杨佴旻也像画静物一样的画人,画家人的主题基本上是女性,这些女性和静物一样都是静处的,透露出令人肃然的静穆,静穆在这里其实是一种哲学境界,老子说:“天何言哉,天何言哉,四时运焉,五谷生焉。”就是静穆之伟力。

应该说,杨佴旻对于女性表达的深度指向,传达出了画家对人性在本质层次上的体认,这使我由然想起一位当代智者对女性透彻的赞语:

“女性,生命的缔造一方,爱情的源泉所钟。女性不仅是人类文明的天然尺度,而且是人类不至沦为畜类的无形屏障 。……当一个时代,只有女性以其真纯、诚实、朴素和圣洁挺身而出时,这个时代便被称为‘地狱’。”

我无从知道,杨佴旻画中的女性和心中的女性,是否由母亲、恋人、圣女衍化而来,但以其表达的“静穆”精神而言,他画中和心中的女性当是母性、爱情、圣洁、善性、美丽的化身。

中国的历史话语中有一句成语叫“静女其姝”,杨佴旻所表达和心仪的就是这样的女性形象。

进而言之,画家其实是对美学理想主义色彩的人性精神的呼唤。

三

杨佴旻的作品有一股内敛的精神力量,这股力量将人们感觉引向画家的内在心灵空间。杨佴旻所经历的现实世界,是一个将唯物史观推行到极至的环境,唯物史观作为在强加的意识形态世界观,使身处其中的几代人按照一个模式生活和思想,完全没有了自己的生存空间,如果说西方科学主义的唯物史观到了弗洛伊德的精神分析学说的出现,而使心理学方法开创出人类自我认知的另一领域,那么 始上个世纪八十年中国现代艺术中出现心理意识表达倾向就是艺术回归感性和个人性的一表征。这是典型八十年代艺术精神,杨佴旻的艺术是顺着这一精神拓展过来的,和八十年代的心理表达相比,杨佴旻所表达的显然就是成熟了心理素质,这其实是康德所指精神感觉的方式,精神感觉作为感觉的高级方式,是艺术表达进行哲学境界(美学境界)的前提。它已经和人的素质、人的文化和德性融合了,它所体现的是内心的丰富、自我的调节、内在精神的完善、内在的教养等。

“语言在思想中的作用”(赫尔德)。艺术表达语言对思想的作用什么,这是我在评析杨佴旻的艺术所感觉到的问题。在中国的现当代艺术的运动中,思想和语言的关系是很容易被轻视的一个问题。一般的情况是,人们强调精神而无视思想,它的后果是使得艺术的探索弱化甚至取消了纵深的维度,如是,意义、价值、艺术史认知、道德的律令等,都被艺术家淡忘了,其直接后果就是艺术的失盲,所以杨佴旻特别强调“起码的视野和胸襟”。

杨佴旻的语言,是有思想的语言,换言之,他的语言是思想—观念的结果。这一点我们可以在他的一些有关艺术思想的言论中看很得很清楚。因此他的这些言论就画家之言而论,就显得超越自己的经验和感觉,而具有思想的意义和理论的价值。

但是需要指出的杨佴旻艺术的生成的第一性要素仍然是感觉和感性的经验,思想观念的进入所增色的是它的深度,这个深度是双重的,亦即精神的深度和形式的深度。

杨佴旻的艺术仍然在向他自己追求的理想境界延伸,在这个属于“他的史诗”的过程中,坦途和坎坷都是正常的,或许现当代不能用“完美”来评价艺术的至境,然而可以预设的是只有当主体和客体实现化一的时候,才是艺术的澄明之境——这即为哲学之境、美学之境。

邓平祥

2012年12月19日于上苑

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇