林霄

本文删节版刊载于《中国文物报》2014年7月15日

2014年7月2日,《东方早报》、《文物报》刊登了美国物理学者、收藏家王南屏之子王朴仁先生的文章《功甫帖的一些科学辩证问题》。否定本人于2014年2月15日对《功甫帖》所做的检测报告,支持早前上博研究员提出的“双钩廓填”说。

因为王先生文章有《文物报》与《东方早报》两个版本,《东方早报》版有15000多字,《文物报》版有11000多字。多出的4千多字完全与科学辩证无关,比如王先生用嘲讽的口气写到:“不懂书画的真科学家看到‘南虫北虫’之说都会亮红灯,由纸厚估计透光度是任何物理学教授一见即知谬误,即使不谙文章内容也可一查作者资历,只要有英文姓名和曾经附属机构,由Google网页就能查出可有著作在正规期刊发表过,也可看出是研究主脑教授还是助手学生,无所遁形。笔者对网上‘假科学’素不理会,因为有志学生必争取在正规学术刊物扬名,毕业有成后又岂会降格在网上发表研究?”。这类的文字充斥王先生文章各处,我不一一例举。显示出了王先生的傲慢。这些本来不允许在学术论文中出现文字,反使王先生文章的学术性大打折扣。本来学术就应该要纯粹越好,这一点,本人欣赏《文物报》编辑的把关尺度。

王南屏先生是我景仰的大收藏家,本人也收藏有王先生旧藏的古代书法名作。你是物理学出身,我是工程师出身,在文物领域,都算业余。不知为何您有资格,而我没有?

《论语》云:“古之学者为己,今之学者为人。”我的文章大抵放在自己的博客里,偶有爱好者想要转载、发表,尽管拿去。所以,虽然至今也在大陆与台湾两地正规学术刊物中发表过五、六篇文章,也有一些被商业杂志拿去发表,却也没觉得有什么不了起。按照王先生的标准,由于“Google网页”上用“英文姓名”查不到我写的中国书画学术论文,各个研究机构也不会有我的名字,自然不合格为“学者”。

说起来,关于《功甫帖》的研究文章,本人最早也曾给上博研究员发表过的《新民晚报》、《东方早报》等报纸杂志投过稿,表达了与上博研究员的不同意见,但不知什么原因,统统被拒载。既然本人难以在同一个平台上讨论《功甫帖》问题,那就干脆在自己的博客中发表意见。王先生认为这是“降格”,我也认了,但文章放在那里,有没有“格”读者自能评判。文章的价值在它本身,并不在于发表在哪里。王先生以为然否?

王先生的文章以科学家来作最后裁定的口气,从纸、墨、印三方面全面证伪《功甫帖》。与上博研究员一样,将《功甫帖》贬为连“文物”都不是的近代伪仿。并使用了一些西洋科学词汇与概念,让人以为科学家严谨,懂的比我们多,不少不去深究的读者误以为王先生所言说便是盖棺定论。王先生的文章发表当天,上海作家沈善增先生就在微博中指出:“我把这篇文章再看了一遍,发现这篇称是‘科学辩证’的文章,实际参入不少主观臆测”。第二天,就有网友“听梧阁”指出:王先生所举“义阳世家”印章是伪印的图片证据,是没有按照相同的图像比例截图所致;王先生指出两个貌似“图籍”的半印,钤印倾斜角度同是7度,也是非误差允许范围内的测量错误。不知作为物理学家的王先生将做怎样的解释?还是应该像您教导我们的那样,学习CERN国际高能实验大队公开承认错误?

行文至此,笔者不禁生出一丝悲哀,人们往往被科学家、博物馆专家的威名震慑,只看标题不看内容,更不去深究其中是否有误。而我在博客论文中一一驳斥过的那些逻辑错误,也不见专家们回应。前面写过的那些文章,也未必有几个人愿意读。一件很可能是苏轼亲笔的历史文物,被不成立的逻辑、证据就这么轻易盖棺论定,岂不悲哀?

我创立、经营制造型企业二十多年,自认为是一个负责任的企业家。现在,我也算得上一个古代书画收藏家,因为收藏,所以也研究。有一点理工科的逻辑思维,遇见不成立的逻辑证据,不肯放过。对千年文物有敬畏之心,对苏轼有敬仰之情。以为专家们不该如此草率,遂而辩驳。学术文章不多,但绝不搬抄他人,且时时以顾宁人格言为警策:作文“其必古人之所未及就,后世之所不可无,而后为之”。

关于《功甫帖》,作为研究课题,本人之前写过六篇文章,觉得该写的、该研究的都已经写完,可以罢休了。有兴趣的读者可在新浪博客“脉望林霄”中搜索到(其中两篇被《无锡文博》转载,算正规期刊)。

1.《论功甫帖正是安岐墨缘汇观著录本》,署名:陈萧羽(本人家族名字)。此文被《无锡文博》104期,2014年第一期转载,更名为《论功甫帖墨迹本与刻本的逻辑关系》。该文指出上博研究员用晚清刻帖作为否定墨迹本的标准,犯了逻辑错误。十年前已经有人在《怀素自叙帖》问题上犯过同样的错误。该文还指出,上博研究员举证的每一处,所谓刻本优于墨迹本者,无一不是墨迹本的精彩之处。

2,《善书者的鉴定误区》,指出部分善书者以自己对书法的眼光,评判宋人书法往往会有偏差。书法家不一定就是鉴定家。举证部分有高难度动作的笔法,看似非一笔写出,其实符合苏轼的书法特征。

3,《功甫帖纸张检测报告的说明》,本人在2014年2月15日,受慈善机构:“近墨堂书法研究基金会”委托,自费对《功甫帖》进行了一次无损伤性的检测,否定了《功甫帖》用纸为“明代罗纹纸”之说,并用背光图、放大图像说明《功甫帖》并非“双勾廓填”,而是自然书写。进而论证其用纸与已知的两件宋人法书“外观形态”相似,帘距相等。

4,《冯承素摹兰亭序是双钩廓填吗?》,反驳《东方早报》署名‘林牧之’文章,林牧之以《冯承素本兰亭》为例,试图混淆“双钩廓填”与“摹写”的概念。认为《冯承素本兰亭》,其实是一种“单勾摹写”。并且举证了大量“双钩廓填”的样本。“写本”与“廓填”在墨色上有本质的区别。而且在形态上,会偏离原作者的笔意。

5,《翁方纲跋功甫帖手稿告诉我们什么?》,是对上博研究员所撰:《功甫帖辨伪新证(上、下)》(2014年2月26日、3月15日《东方早报》)的反驳。指出上博研究员的证据缺乏合理地逻辑辩证,将一种可能性作为结论。引用文献证据犯逻辑错误,而且相同的证据得出自相矛盾结果。

6,《功甫帖的翁方纲题跋是伪作吗?》,该文反驳曹大民先生在《东方早报》上发表的,质疑翁方纲题跋系伪作之论据。全面举证纸张虫洞状态、与翁方纲书法面目。

学术进步需要健康的学术辩论,科学的辩论需要用证据说话,希望今后的辩论文章不再出现所谓资格论以及对人挖苦讽刺的语言。

以下针对王朴仁的“《功甫帖》科学辩证“一文,反驳如下(下文登载于《中国文物报》2014年7月15日):

一,关于纸张厚度与透光率

首先是关于纸张厚薄,本人的结论是“《功甫帖》用纸偏厚,而且麻纤维较粗,也没有施蜡,所以不适合用来勾摹”。王先生用一张图试图说明《功甫帖》用纸的层数比下方的勾摹本多很多。

我首先要指出的是,由于不能损伤文物,我做的祗能是比较分析,比较原作与翁方纲勾摹本的纸张厚度差额,这不是一个绝对值,而是一个逻辑推算的结果。前提是:相同的裱工,使用的背纸层数是相同的,用的浆糊厚薄是相同的,所以比较两纸的厚度差别是客观可行的。

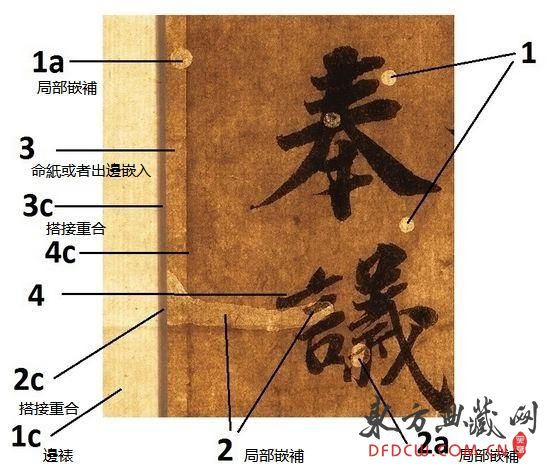

我们知道,装裱第一层是原纸,第二层是命纸,然后是背面的背裱纸,背裱纸一般是两层纸的复合纸。这样,一件书画裱完以后,严格来说有四层纸,局部地方还会有宽窄不一定助条。问题是除第一层纸外,裱工都会用到命纸和背裱纸,而且不会差别太大,在这个前提下,比较两张纸的厚度差就是有意义的。除非上述前提不成立,比如有装裱特例情况下,但仔细分析背光照片所显示的纸张层数,并不存在特例。

王先生用下面这张图示,试图说明《功甫帖》用纸比翁方纲勾摹本多了好几层,我在王先生的标注上加上了中文。经过与装裱专家的讨论,在逻辑运算下制作了彩色立体示意图,显示出墨迹本与勾摹本装裱的纸张层数相同(图1)。

事实证明,元代陆继善所用的“双钩廓填”法,与谢稚柳先生、傅申先生所定义的,完全一致。何来“广泛的误解”?

好在元朝人陆继善给我们提供了一件“双钩廓填”的标准样本。所以,不知该如何感谢您!让我不用寻找其他证据,用您自己证据就可轻松推翻您对“双钩廓填”的新解释。

六、余论

王先生文章实在太长,论点琐碎,其中重复上博研究员的一些错误逻辑,大多数已在本人所列博客文章中都有过辩驳。以下只提要点,不再展开。

王先生指出《功甫帖》刻本的母本原迹已经毁于战火。为什么其他存世的大量曾经安素轩收藏的真迹没有毁于战火?这个问题我在《翁方纲跋功甫帖手稿告诉我们什么?》一文中己经反驳过上博研究员。

王先生的《功甫帖》墨迹本与《安素轩石刻》来自不同版本之说,也很离奇。本人《论功甫帖正是安岐墨缘汇观著录本》已经论述,刻本经过多道转移摹刻,刻工参以己意,历来会与原作差异很大,按照王先生的逻辑,苏轼《寒食帖》也应该勾摹自与《三希堂》法帖不同的刻本。以后世刻本作为鉴定墨迹本的标准,在逻辑上已经被证明是无效的。

安岐藏印问题我在《功甫帖翁方纲题跋是伪作吗?》一文中也提供了详细的图像比对。晚清作伪者,根本不可能做到仿细朱文印章的完全相符、仿清早期印色过关。

安岐著录、翁方纲手稿、李佐贤著录差异问题,本人在《翁方纲跋功甫帖手稿告诉我们什么?》、《功甫帖翁方纲题跋是伪作吗?》二文中,已经做过详细文献学检讨,结论是,李佐贤著录的差别属于刻本文字笔误,反倒是墨迹本勘正了刻本。即使有一件文本与李着相同的翁方纲题跋,也必伪无疑。因为翁方纲醉梦中也不可能将只是七品小官的江德量写成副部长级的“侍郎”。而不是像王先生所说:“三项著录其实都不属可靠证据,因为所载并不一致”,碰到不一致的地方王先生不去考校,就统统否定,恐非科学态度。

安岐《墨缘汇观》的著录体例是:记载项元汴旧藏,但不记载梁清标旧藏。因为安岐著录的《功甫帖》里面未提项元汴,所以项元汴并不是收藏链里面真实的一环。《功甫帖》本幅若真有项元汴印章,反倒是可疑了。以梁清目标钤印习惯,更不会在挤满项元汴印章的本幅上再加上自己的两方大印。所谓的“图籍”印章其实只是猜测,本人以为应该是“XX图籍”例子较多,而且右半印翁方纲描述比现在所见多出的笔画顶上“一点”,翁方纲说“所露极眇”,又是在最边缘。所以在后来的装裱过程中,只要稍稍一裁,这一点就看不见了。裁边,这是每个装裱工几乎都会做的一个步骤。这些已在《翁方纲跋功甫帖手稿告诉我们什么?》一文中有专门论述。

虽然这是一场不对等公平的辩论,但是对于我来讲,还是要感谢证伪方提出的每一个问题和疑点,这些论点和疑问都提供了一个思维的角度,使我需要寻找更多的证据,并且要用最让人最能读懂的方式表述出来,也是一种思维的训练和完善论据的过程。

古代书画任何一件都是在信息不完整的前提下作判定的。比如没有出生证明,或缺了几百年的流传信息,或是流传信息为伪的,等等。博物馆里面反复作为真迹展出、教育大众的,也有不少可争议的作品,不时也有学者研究证明为伪作,这都视为学术的进步。所谓真迹,严格意义上说,皆无人可以证明其为真迹,而只要可以证伪的证据出现,即可判定为伪作。世上所谓的真迹,皆以其未出现可以推翻的证据,故“暂定”为真迹。《功甫帖》亦然。

以上是对作为科学家的王先生的“科学辩证”一文的响应,王先生的的论文是否属于“科学辩证”,读者自行判断。不妥之处还望大家指正。

鸣谢:本文得到赵华先生精湛的图像制作支持与无私帮助,特此鸣谢!

2014年7月4日于香港

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇