近年来,云冈石窟研究院通过与国内高校院所长期合作,逐步形成了依托高精度测绘技术(三维激光扫描技术)、地理信息系统技术(GIS)、计算机科学与网络技术等数字化手段,永久地保存珍贵文物及历史档案的方法。在此基础将数字化技术应用于各项管理中,极大地提升了文化遗产地的研究、保护、宣传和服务水平。

一、科学记录

云冈石窟是中华民族和全人类共同拥有的不可再生的珍贵遗产。尽管采取了许多保护措施,但石窟逐渐风化的趋势是不可逆的,对石窟的记录就显得尤为重要。针对云冈石窟高浮雕、圆雕难以测绘的特点,我院走过了一条从手工测绘到近景摄影测量、三维激光扫描测绘的数字化记录探索之路。

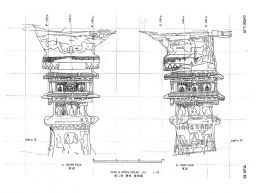

1.手工测绘

1939年至1944年,日本京都大学水野清一、长广敏雄等在云冈石窟考察,对石窟进行了较为系统的手工测绘,并将得到的图件122幅,发表于《云冈石窟——公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古调查报告》。(图1)传统测绘方法是用绘画方法将极为复杂的石窟壁面通过各种线条表现出来。这种通过二维线条来表达三维壁面的方法,首先导致了信息的大量丢失,其次绘图者的主观意识和绘图技法对图纸精度影响非常大,存在着明显的缺点。

4.科学研究

2012年以来,云冈石窟研究院成立了“云冈数字中心”,与大同市勘察测绘院共同投资300余万元购置了系列化数字技术设备,组建了一支20多人的专业技术队伍。2014年6月,与浙江大学合作共建的“文物数字化研究中心”挂牌成立。凭借在石窟寺与雕塑类文物数字化实践与经验,积极开展数字化科研活动。先后与北京建筑大学合作开展了山西省科技攻关项目——“云冈石窟数字化工程示范研究”,山西省文物保护科学和技术研究课题——“石质文物风化速度定量测定研究”;与浙江大学、北京建筑大学、天津测绘院和大同测绘院合作开展了山西省文物标准委员会项目——“石窟寺与雕塑类文物三维数字化标准”与“基于三维激光扫描技术的砂岩质文物表面风化速度定量表述方法”的制定等科研项目。

三、智慧发展

在大数据、云计算、物联网、移动终端相互融合的时代,云冈石窟正着重打造融保护、研究、管理、展示为一体的数字化平台——“智慧云冈”。

未来,游客在景区用手机、平板电脑等移动终端,即可享受预约购票、语音讲解、浏览洞窟高处造像细节等服务;研究人员可以在办公室里,查询特定造像的位置、尺寸、相关文献等信息,提高研究效率;管理人员则可随时了解洞窟温湿度、游客密度等情况。数字化技术作为基础技术支持,必将更全面高效地推进云冈石窟的管理、保护、研究和开放。□宁波

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇