精美漆器、金器惊艳众人

据了解,目前“南海I号”出土的瓷器,几乎涵括了当时南方主要窑口与瓷器种类,其中大部分瓷器都产自江西、福建和浙江。

刘成基告诉记者,这一轮考古发掘中最让他感到惊艳的文物,是一件南宋时期的剔犀雕花漆盘。这件漆盘木胚,形体较大,红、黑、黄三色更迭,雕工娴熟,雕花纹饰精美。直径大约30厘米,大体完好,盘沿有破损。据了解,南宋的这种剔犀雕花漆盘能够保存下来的非常少,所以它显得非常珍贵,研究价值也很高。

而在这次考古发掘中出土的120多件金器,也有一件非常精美的金项链,这件项链由三根金链串成,为纯金打造,具有典型的异域风格。其工艺非常精美、镂空花纹,体现了工匠高超的手工技术。项链下挂着一条镂空挂坠,可以打开放香料。连现场的考古工作人员都禁不住称赞这件项链“太漂亮了”。

保护

整船保护世界难题 文物保护“操碎了心”

随着今年两个阶段考古发掘工作的推进,船身木结构的暴露,也为“南海I号”下一步的保护和发掘工作带来新的难题。

光沉船的整体保护就已经令人头疼了,而沉船里面数万件待发掘文物的保护工作更加让考古队“操碎了心”。刘成基告诉记者,沉船里的文物出土,需要考虑现场怎么进行脱盐、脱硫处理,以及把盐分等物质从文物里面分离出来。

“文物出土后,最重要的就是脱盐,比如陶瓷器,这些船上的文物近800多年都浸泡在海水里面,盐分透过那些瓷釉,渗透到瓷胎里面,如果把这些陶瓷文物直接取出来以后,没有水分的话,里面的盐分就会析出来,这个过程就会把陶瓷表面的釉撑裂,这样文物就被破坏了。”刘成基说,所以文物出土之后,需要细致地把文物里面的盐分离出来。

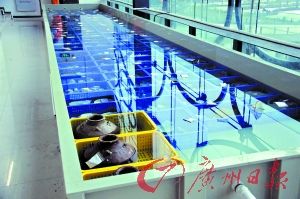

记者注意到,在考古发掘现场旁边,就有一个较大的脱盐库房,里面有两个大型的长方形液体箱,里面摆放着上百个蓝色的塑料筐,装着大量的出土文物,浸泡在液体里面完成脱盐过程。

考古发掘时间表

2009年8月至9月:广东省文物考古研究所会同广东海上丝绸之路博物馆对“南海I号”进行首次室内试发掘;

2011年3月底至4月底:第二次室内试发掘,确定船首和船艉的准确位置,并采集水、泥和沉箱等标本进行试验和测算;

2013年6月:“南海I号”考古发掘方案得到批准;

2013年11月28日:考古发掘工作启动,开展前期准备和辅助设施建设;

2014年3月到5月:第一阶段考古发掘工作,清除淤泥;

2014年10月20日到2015年:第二阶段考古发掘工作,大量提取船货,同时进行船体的保护。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇