“一腿三牙”是明代方桌的标准式样,其腿足上端与桌面联结处都安有三块牙子,桌面下常设罗锅枨。有些方桌的桌面镶大理石,取其坚固之外,自然天成的石纹本身就是一种装饰。有些则在牙条与罗锅枨之间安卡子花,卡子花是位于桌面和枨子之间的雕花木块,其作用不容忽视,既可加强桌体框架结构的稳定,又可将桌面的承重经由枨子导向腿足,还是装饰上的画龙点睛之处。

床榻类家具主要分榻、罗汉床、架子床三种。只有床身而不设其他构件者叫“榻”,榻上三面安了围子则称“罗汉床”,再装上柱子和床顶就是“架子床”了。明代床榻大都配有脚踏,或短或长,或单或双,样式应该同所属床榻相合。

榻的尺寸较小,只容一人,目前所见多为四足落地的桌形结体,形似炕桌和长凳,有无束腰和有束腰两种。无束腰者多为圆腿直足,直枨或罗锅枨加矮老或卡子花;有束腰者多为方腿马蹄足,有鼓腿彭牙内翻马蹄足式,有三弯腿式。榻的用途比较特殊,除了夜间睡眠使用外,也可用于日间起居或小憩。其陈设也不限于卧室,可视主人生活方式或气候变化随处安置,以应不时之需。

罗汉床的形制可能最初出现于寺院,或因其围子形似建筑结构中的罗汉栏板而得名。其下部结构与榻全同,区别只在多了围子。明代罗汉床一般取左、右、后各一片围子的三屏风式,而左右各一片,后三片围子的五屏风式较为少见。围子可以独板做、攒边装板做、攒接做、斗簇做。

架子床最简单的是四柱式,即三面矮围子,四根角柱,上承床顶和挂檐。若再加上两根门柱和两块门围子,则成六柱式。最复杂的被称作“拔步床”,也称“八步床”、“踏步床”,它在床前设走廊,床下铺地平,《鲁班经匠家镜》称其为“凉床”。有的拔步床还在三面安围板,可装可卸,廊侧设门,形同小屋。

明代床榻除了讲求实用外,在装饰上也别具一格,虽不刻意修饰,却处处美不胜收,从构图到饰纹,无不散发着儒雅与灵秀的气息。榻的装饰常以线脚、打窪以及腿足造型见称;罗汉床和架子床则普遍使用“攒接”和“斗簇”的手法。“攒接”是用榫卯把纵横斜直的短材拼合成某种图形,以此法制成的床围子,有曲尺纹、品字纹、万字纹等,疏朗有致。“斗簇”是用栽榫将锼镂的花片斗拢成某种图案,如架子床围子上的四簇云纹就是典型,有花团锦簇之妙。

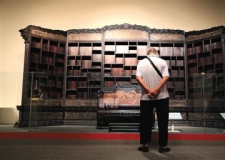

柜架类家具的用途是陈设和贮藏器物,主要有架格、亮格柜、闷户橱、圆角柜、方角柜五个品种。架格一般在中间设两个抽屉,考究的安栏杆,或者装板、装透棂。亮格柜的结构介于“格”与“柜”之间,上格下柜,既可陈列,又可储藏。闷户橱形似桌案,因抽屉下有闷仓而得名,具有承置和储藏双重功能,通常置于卧室内储藏细软物品。圆角柜有明显的侧脚,柜体上小下大。柜顶向外延伸,既可增加柜顶尺寸产生视觉平衡,又可凿臼窝容纳门轴。柜门以木轴为枢,不用铰链。方角柜四角方正,柜门以铰链联结角柱,角柱垂直地面无侧脚,方角柜若上置顶柜成对摆放,则称“四件柜”。四件柜的大小根据用途而定,小到闺阁中桌案上的首饰柜,大到宫廷里丈余高的朝衣柜,尺寸悬殊。

其他类型的家具,诸如起到挡风、隔断、障蔽和装饰作用的屏风,用以梳洗的镜架、衣架、面盆架,用来取暖的火盆架,以及存放大小物品的各式箱盒,弥补了上述四大类家具功能的不足。

随着明代家具结构和种类的不断完善,功能逐渐上升为决定家具形制的首要因素,其艺术化的造型和纹饰是古人审美情趣的真实写照,美观而实用始终是明代家具制作工艺遵循的一条准则。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇