被徐悲鸿誉为“中国花鸟第一人”的赵少昂(1905—1998),为上世纪“岭南画派”第二代大师。他在继承了“岭南画派”传统的同时,率先提出了“国画是艺术的最高峰”的观点,并以“融会古今,折衷中外”的艺术理念,一生致力于中国画的传统发扬和革新拓展。其中他创作的花鸟画根植于传统中国画的深厚土壤,在对传统改革的同时努力向传统回归,不仅成为了传统艺术的精华,而且在中国美术史上亦占有不可动摇、举足轻重的地位。他的艺术创作理论及其作品,尤其是花鸟画,对推动近现代中国画的创新和转变有着极为深远的影响。

赵少昂的花鸟画气韵生动,形象逼真,在海内外极负盛誉,深受人们的喜爱。由于他在创作前必做深入的审度、体察和妙悟,注重对花鸟的仔细观察,强调对大自然生命的把握,准确对花鸟形神的概括,故笔下描绘的花鸟灵活生动而富有神韵,寥寥数笔即可塑造出一个个灵动鲜活的生命。同时他还充分发挥了书法用笔的表现力,笔墨奇肆,独具风格。在他的艺术生涯中,其早期创作的花鸟画勾线、着色尤其洒脱工致,特别着重于写生的真实感。至晚年花鸟画创作则是“由博返约,老而愈妙”,强调神韵而能于奔放,粗狂之中可见精细。今年3月6日是赵少昂诞辰110周年,为此笔者在此简析其创作的花鸟画艺术特点,以此缅怀“中国花鸟第一人”的艺术人生。

一、我之为我,自有我在

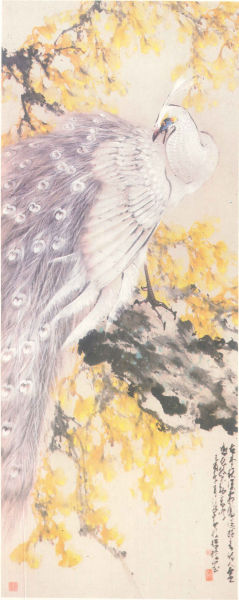

关山月在他《试论赵少昂的绘画艺术》一文中提到,赵少昂虽然师承“岭南三杰”之一的高奇峰,但画风却不像其老师,早就形成了自己独特的个人风格。故人们都公认他的画风极其新鲜突出,确实达到了“我之为我,自有我在”的艺术境界。在他的花鸟画中,既有传统、师承和写生的笔墨,又将它们与写意融于一炉进行创新,在不断否定、扬弃中发展了花鸟画创作水平。他的学生桃李满天,但要求学生的画风却不要跟他一样,要创造各自的风格,鼓励“青出于蓝而胜于蓝”。“要为人所不能,不为人所不为,我过去的画不能代表我。”他在师承“岭南画派”革新精神的同时,也批判地继承了中国画艺术的优良传统。他还强调“古为今用”“洋为中用”,将古今中外好的养料消化成自己的血液,而且身体力行用了功夫,并且用得很到位,用之来表现时代精神,从而发展了传统。他笔下的花鸟画没有照相式的照搬,没有工笔画的须眉毕现,也没有文人画的扩张自我,而只有“我之为我,自有我在”的独特画风。大家都知道画白孔雀比画彩孔雀难,而在现藏于香港文化博物馆,1969年他创作的《霜光素羽》中(见图1),画家却是独特地反其道而行、迎难而上。该画中正在开屏的素白孔雀似乎即刻就要展翅高飞,让观者感受到美得炫目的孔雀不仅散发着高雅的气度,而且感觉它富有极强的生命力。无怪乎人们形容他的花鸟画“好像被上帝亲吻过”,画面中的花鸟都是有灵魂的。

六、诗情画意,气韵生动

赵少昂精于书法,善题诗,其花鸟画极富诗情画意。他喜以狂草字体在花鸟画上作长题题诗画,行云流水犹如天马行空,无束无拘,个性十足。同时诗画相同相连,相互映衬,相得益彰,在创作上穷自然之秘奥,极绘画之能事。在他收录于人民美术出版社《赵少昂画集》中的代表作《秋去春来常为伴》中(见图9),他兼工带写地绘四只鸳鸯栖息于溪畔湿润的沙洲上,前后相偎,安静祥和。背景以淡赭渲染沙渚水面,芦苇瑟瑟,旷野中仅鸳鸯相互依偎,极富“溪上鸳鸯独有情,秋来冬去常为伴”诗意。

中国美术界历来讲究“书画同体”,书画创作均为笔墨运行,用线条的节奏表现自然的形与意。而画学上讲究的最高原则,为由笔墨产生的“气韵生动”,赵少昂的花鸟画就完全做到了这一点。特别是画中的题跋从形式上匠心独运,别具一格,与画面浑然一体。创作时意到笔到,一气呵成。其早期作品即已受到诗趣的影响,诗趣亦成了他在艺术发展的一个方面。如香港文化艺术馆藏、1969年他创作的《迷蒙月色满横塘》(图10)。那半浸水中依旧张开的残荷在做生命最后的坚持,瑟缩斜伏在枯茎上的麻雀冻得闭上了眼,生命的荣枯无常尽现眼前。尤其是画作中“迷蒙月色满横塘,几叶残荷减翠妆,夜来露冷凝冰雪,吱吱寒雀话荒凉”题跋的浓情诗意,则使得“诗中有画,画中有诗”的表达层次超脱物象,升华到诗意、哲理的精神境地。

赵少昂的花鸟画以独特的目光,诗人的情怀,为后人留下了无尽的宝贵财富。而笔者综上所述他的花鸟画六大特点,则使得他的神来之笔下倾泻而成的画作,给观者带来意味深长的感染力和视觉的冲击力。无怪乎原中国美术家协会主席吴作人曾高度评价其“于山水人物、走兽、翎毛、花木、虫鱼无所不能,而犹以花鸟鱼虫,择精取萃,传写入微,最为人所珍爱。”

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇