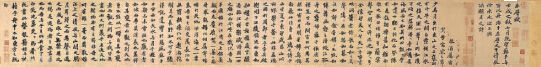

文徵明《仿赵伯骕后赤壁赋图卷》图,整体布局上一如乔氏的处理,景与景之间在时空上并不是完全接续的,而是选取了《后赤壁赋》中的辞章片断加以具象化和系列化。画面虽然没有直接题写苏轼的原文,但《赤壁赋》中的系列情景,在画面中都得到了精彩传神的表现,熟悉《赤壁赋》的人自然是心领神会。文徵明的画作通过造型结构和用笔着墨的变化,着力彰显画面强烈的动态感,使得作品极具开阔豪放的风格。就连岸上山间屋宇旁边的林木也多呈倚侧交叉之势,山石的画法处处强调陡峭峻拔之势,这些都与苏轼文章中的豪放之风完全相合的。

除了仿作赵伯骕之外,文徵明还数次独立创作《赤壁图》,台北故宫博物院就藏有文徵明的《赤壁图》墨迹,无论其布局,还是其笔势,相形于乔仲常所作及其仿赵伯骕者,都显得更为秀润和闲雅,整幅作品充盈灵秀之气。文徵明的晚年,特别钟情于苏轼的《赤壁》二赋,二赋早已融入到他的艺术生活和精神生活之中,故而在他将苏轼的二赋转化为丹青意境时,也染上了江南山水栖心养性的温润。比较而言,文徵明的《赤壁赋图》总体气势不如前代的乔仲常,更显江南柔媚气息,这与文徵明的家世和苏州画坛的大环境有关。文徵明从小受儒家正统教育,他甚至不懈地参加了十次科举考试,“中正平和”的人生观和审美观已经深入他的思想,苏州地区文人一直都有“清逸深秀”风格的品评标准,这些都对文徵明造成了潜移默化的影响。

一篇《赤壁赋》,同样的题材,在不同书家、画家的笔端存在如许的差异,其中原因,诚如北宋文学家欧阳修所说,览者不同,所得各异耳:“凡图之所载,盖其一二之略也。若乃升于高以望江山之远近,嬉于水而逐鱼鸟之浮沉,其物象意趣,登临之乐,览者各自得焉。”

来源:《艺术品鉴》杂志

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇