我们以袁中郎为例。

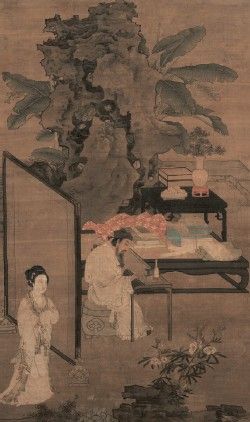

万历二十三年(1595年),28岁的袁宏道被朝廷派到江苏吴县(县治在今天的苏州)当县令。当时的苏州地区是全国最富庶的地区之一,在那里做父母官,应该是一个美差。但在接下来的时间里,袁宏道除了抱怨还是抱怨。“上官如云,过客如雨,簿书如山,钱谷如海,朝夕趋承检点,尚恐不及,苦哉!”同时得出结论,“人生作吏甚苦,而作令尤苦。若作吴令则其苦万万倍,直牛马不若矣。”(《致沈广乘》)最终,万历二十九年(1601年),中郎获准辞官。归隐后他在老家公安栽了许多株柳树,建起了“柳浪”居。这种强烈的隐逸思想,内在的驱动力是什么呢?追求快活。袁中郎有十分著名的“五快活论”,在这里不妨抄来:

目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谭,一快活也。堂前列鼎,堂后度曲,宾客满席,男女交舄,烛气熏天,珠翠委地,皓魄入帐,花影流衣,二快活也。箧中藏万卷书,书皆珍异。宅畔置一馆,馆中约真正同心友十余人,人中立一识见极高,如司马迁、罗贯中、关汉卿者为主,分曹部署,各成一书,远文唐宋酸儒之陋,近完一代未竟之篇,三快活也。千金买一舟,舟中置鼓吹一部,妓妾数人,游闲数人,泛家浮宅,不知老之将至,四快活也。然人生受用至此,不及十年,家资田产荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻,五快活也。(《致龚惟长先生》)

在袁中郎的文字中,这种快活有时也失之于狭邪,但性情的流露,显得毫不忸怩作态,同时这表明,当时的隐逸并不完全是心中有块垒之气而使然,恰恰相反,生活舒适和生命张扬成为隐逸的一个目标,在美色、美声、美物、美味、美言中,达到心与物的和谐,人与社会、宇宙的和谐。明清时期的隐逸文化,是中国隐逸文化集大成者,但不再孤愤,而是一缕淡淡而美丽的伤感;不再清苦,而是一份富足的舒适;不再关切,而是在温暖的生活中表达一份冷淡。这一切,都通过对生活中一事一物的趣味表现出来。所以,袁宏道在《叙陈正甫会心集》中开宗明义:“世人所难得者唯趣”。他进一步论述道:

趣如山上之色,水中之味,花中之光,女中之态,虽善说者不能一语,唯会心者知之。今之人,慕趣之名,求趣之似,于是有辨说书画,涉猎古董,以为清;寄意玄虚,脱迹尘纷,以为远。又其下,则有如苏州之烧香煮茶者。此等皆趣之皮毛,何关神情!夫趣得之自然者深,得之学问者浅。当其为童子也,不知有趣,然无往而非趣也。面无端容,目无定睛;口喃喃而欲语,足跳跃而不定;人生之至乐,真无逾于此时者。孟子所谓不失赤子,老子所谓能婴儿,盖指此也,趣之正等正觉最上乘也。山林之人,无拘无缚,得自在度日,故虽不求趣而趣近之。愚不肖之近趣也,以无品也。品愈卑,故所求愈下。或为酒肉,或然声伎;率心而行,无所忌惮,自以为绝望于世,故举世非笑之不顾也,此又一趣也。迨夫年渐长,官渐高,品渐大,有身如梏,有心如棘,毛孔骨节,俱为闻见知识所缚,入理愈深,然其去趣愈远矣。余友陈正甫,深于趣者也,故所述《会心集》若干人,趣居其多。不然,虽介若伯夷,高若严光,不录也。噫!孰谓有品如君,官如君,年之壮如君,而能知趣如此者哉!

这种宣言式的趣味论,也正式标明,中国知识分子从“言志”时代开始转向“言趣”时代。这是美学史上重大的关节,已不复有黄钟大吕式的雄壮,这是一种失落,但这也是一种获得,精致细美的审美情致成为当时的主流风尚,生活中的任何细节,都成为审美对象,进行审美的加工。情有情趣,心有机趣,庄有理趣,谐有谐趣。对生活的诗化,成为隐逸文化中十分旖旎的一章。

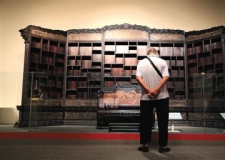

了解明清社会文人生活的情趣,对理解明式家具有重要作用。且沿着这一思路,明式家具的特质也渐次清晰。

【待续】

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇