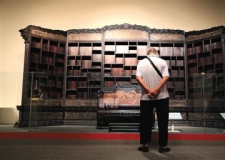

以8578万港元成交的清中期紫檀木水波云龙纹宝座(图7)很早就被贩卖出境,曾于1935年在日本大阪山中商会展示。山中商会在中国活动长达30多年,是20世纪初外国人开设于中国境内的最大文物买卖机构,当时从中国以各种手段购得了不可计数的中国珍贵文物,并贩卖到世界各地,致使大量中国文物流失海外。其中1912年以34万大洋收购了536件时代自宋至清的恭王府珍藏文物,并于1913年分别在美国纽约和英国伦敦进行两次专场拍卖。更为臭名昭著的是山西天龙山200多尊石窟造像被盗就有山中商会的直接参与,山中商会的山中定次郎买通了天龙山脚下寺庙的住持和尚,将大批佛首砍下偷运出山,其日记详细记载了其中一次的盗运,有45个佛头被砍下来,装箱运到北京,然后由北京运到日本。上述令人痛心疾首的例子数不胜数。

原本属于自己的东西,却要出高价才能赎回。非法出境的文物,却要合法地回购,这就是中国流失文物的悖论。中国文物学会副会长李晓东所言甚是:“高价回购将导致恶性循环,文物价格越炒越高,还助长了外国拍卖行的嚣张气焰,也默认他人持有中国流失文物的合法性。如果数以百万计的流失海外文物都要以巨款赎购的话,无异于再次被掠和二次被盗。”

可以想像竞买人挥金如土志在必得最后赢得宝座时满堂喝彩的荣光,也能想像当时外国人给个三瓜两枣的价钱就能从中国弄走一件文物的洋洋得意。巧取与豪夺,投资与收益,时间告诉我们世上没有最大的赢家。在中国积贫积弱时期被掠夺和贱卖出境的许多珍贵文物,如今正在以重金巨资被陆续赎回。抢救境外文物无疑是爱国之举,但这些见证中国屈辱历史的文物,是否每一件都有必要让我们前仆后继、在所不惜地付出高昂的代价来换得,才是一个值得国人深思的问题。

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访蔡祖逖 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访高明柱 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访吴广华 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘玉栋 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访王金录 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访刘凤仙 “意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社

“意在画外o赵青仲画展”亮相燕京书画社 艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕

艺科融合 青春宣言|清华美院2025届本科生毕业作品展开幕 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访杨志谦 《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇

《人民艺术》—— 时代浪潮中的坚守与创新丨专访喻寿奇